Jean-Claude Barny comble un manque, voire un manquement, du cinéma français en donnant à voir, dans un film accessible et honnête, la pertinence de la pensée décoloniale à travers l’un de ses théoriciens majeurs, Frantz Fanon. L’enthousiasme du public, sa diversité, et la virulente polémique au sujet du faible nombre d’écrans programmant ce biopic témoignent d’un fort désir de représentation de cette part d’Histoire dans le cinéma français. Malgré sa nécessité, le film se montre trop sage, et même lourdement gêné dans sa mise en scène et ses dialogues. Fanon remplit avec brio sa mission didactique, mais moins cinématographique.

Etudiées dans l’enseignement supérieure, mais nullement abordées dans le secondaire, la pensée et la vie de Fanon demeuraient occultées en France pour le grand public. Combattant de la Libération lors de la Seconde Guerre mondiale, psychiatre novateur promouvant la sociabilisation des patients, théoricien de la pensée décoloniale et militant pour la libération de l’Algérie, les combats de Fanon synthétisent les tensions de l’Histoire française. Mort d’une leucémie en 1961, à l’âge de 36 ans, la comète Fanon aura eu le temps d’être adoubé par ses contemporains, à commencer par Jean-Paul Sartre qui préface son livre le plus célèbre, Les Damnés de la Terre.

Le cinéma s’était déjà emparé de la vie de Fanon à de nombreuses reprises, surtout du côté documentaire : adaptation italienne des Damnés de la Terre en 1969, Peau noire, masque blanc, du nom d’un de ses livres en 1995, Frantz Fanon, une vie, un combat, une œuvre en 2001, Frantz Fanon, mémoire d’asile en 2002, Concerning violence en 2013, Fanon hier, aujourd’hui en 2013, Sur les traces de Frantz Fanon en 2021, Frantz Fanon, trajectoire d’un révolté en 2021, et Chroniques fidèles (…) en 2024. Cette année, Jean-Claude Barny, réalisateur guadeloupéen, s’empare de la vie de Fanon dans une forme plus romanesque, à travers un biopic.

Malgré la mobilisation du public lors des avant-premières, seules soixante-dix salles programment Fanon, biopic pourtant accessible de Fanon. L’absence du film dans les salles MK2 déclenchent une vive polémique sur le net, reprise par Libération, certains taxant ce choix éditorial de racisme, ou déplorant une supposée stratégie d’invisibilisation du passé colonial en France. Ce débat éclipse tout discours portant sur le film-même, sur l’œuvre. Désormais, parlons-en.

Jean-Claude Barny et son coscénariste Philippe Bernard font le choix intelligent de démarrer le biopic de Fanon en 1951, c’est-à-dire à son arrivée en Algérie à l’hôpital psychiatrique de Blida (renommé Frantz-Fanon depuis l’indépendance). Cette réduction de la vie de Fanon nous épargne les travers habituels du biopic : enfance, naissance miraculeuse de la vocation, doutes, ascension… Ici, Fanon soutient déjà une pensée décoloniale, du fait qu’il a déjà écrit Peaux noires, masques blancs, sur les conséquences psychiques du colonialisme. Le film suit la dernière décennie de Fanon, dense et essentielle. Le rythme lent du récit, et ses péripéties parfois répétitives alourdissent le film, qui s’il avait été amputé d’une demi-heure, aurait été plus nerveux, et par ailleurs, plus facilement diffusable dans un contexte scolaire. Malgré cette concentration du récit sur seulement dix ans, le film ne suppose pas pour autant que le spectateur soit déjà au fait du passé de Fanon, les dialogues, peu habiles, rappelleront sa vie avant l’Algérie.

Cette lourdeur des dialogues, parfois d’ailleurs assez inaudibles, s’avère symptomatique des défauts génériques du biopic, que Fanon coche malheureusement : faiblesse d’écriture des personnages secondaires (notamment son épouse, pur faire-valoir, et celui du sergent Roland, invraisemblable), récit linéaire et littéral, figure principale glorifiée sans suggérer aucune zone d’ombre ni paradoxe, représentation conventionnelle, voire cliché, de l’écriture… Le montage parvient avec justesse à faire ressortir les textes de Fanon par des inserts d’extraits des Damnés de la Terre, mais la reprise mot pour mot de certaines phrases dans les dialogues même sonnent faux, trop littéraires et peu vraisemblables. De plus, la diction scolaire d’Alexandre Bouyer, interprète de Fanon, empêche une incarnation puissante, pourtant réussie du côté de la posture, à la fois droite et frondeuse, le regard haut. Le port altier de sa tête suggère l’aspect frondeur du personnage, dont les gestes calmes dissimulent la rage. La rage, n’est-ce pas ce qui mange à ce film ?

Jean-Claude Barny privilégie l’élégance, la sobriété formelle. Or ce classicisme détonne avec les deux principaux sujets du film, la folie et la révolte, qui aurait pu appeler des expérimentations visuelles fortes. Les thèses de Fanon données à voir dans le film ne cessent de vilipender l’alinéation des colonisés, leur soumission entière à un système qui les brutalise, il aurait été intéressant d’offrir un équivalent formel plus innovant, libérateur. Ici, les interprètes, déjà peinés par des répliques peu spontanées, se trouvent cloisonnés dans une mise en scène trop attendue. La dernière demi-heure a le mérite de tenter une représentation symbolique teintée de fantastique (certes très lourde, avec crabe = cancer). L’enterrement secret de Fanon qui clôt le film apparait comme l’une des plus belles séquences, car elle prend le temps de se déployer, ose un plan long, avec un monologue plus original de Fanon qui achève lui-même son récit en parlant depuis la tombe.

Cette fin spectrale réhausse le projet du film. Les fantômes de la colonisation hanteront à jamais la France ; leur message, nécessaire, lutte contre l’oubli et la réécriture de l’horreur. A nous les vivants de porter leur cri, comme le fait avec honnêteté et conviction Jean-Claude Barny, ouvrant la voie, espérons-le, à des films qui allieront la force de ce propos, et la force du septième art.

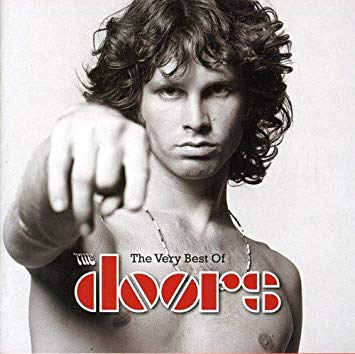

Image principale : Copyright Eurozoom

Excellente critique avec laquelle je suis 100% d’accord!

merci pour ton retour <3

[…] réalisé par Jean-Claude Barny ne m’avait que partiellement convaincu (découvrez pourquoi ici). J’attendais donc beaucoup du projet d’Abdenour Zahzah, intitulé Chroniques fidèles […]