Trop léger pour être fantasque, trop naïf pour être touchant, La Cache tend vers la tendre chronique d’une famille loufoque, mais la mièvrerie générale du film empêche l’émotion. Le film, réalisé par le Suisse Lionel Baier, regorgeait pourtant d’une galerie de personnages amusants, et d’idées de mise en scène séduisantes.

Dans la famille du petit Christophe, je demande : les parents, militants absents, l’arrière-grand-mère fantasque nommée l’Arrière-Pays (Liliane Rovère), le grand-père, médecin timide (Michel Blanc), la grand-mère intervieweuse radio amatrice (Dominique Reymond), l’oncle disséqueur de discours (William Legbhil), et l’autre oncle, artiste en crise (Aurélien Gabrielli). Cette joyeuse troupe, dirigée par le Suisse Lionel Baier, connaîtra les soubresauts de Mai 68 et de la Guerre, ainsi que les drames familiaux, sans que jamais les larmes ne prennent le dessus sur la candeur revendiquée du film.

Lionel Baier aplatit son film sous une lourde légèreté qui pourrait faire tout au plus faire sourire, si elle ne faisait pas souffler. Du côté des réussites, on a ces amusantes sautes de pellicules des arrière-plans des séquences voiture, jeu un peu vain qui tourne à la répétition, mais qui prête au film un côté artisanal séduisant. Du reste, le film, engoncé par sa naïveté, peine à susciter de la tension, même comique, sur la durée.

Les vaillants interprètes portent ce gentil film avec un esprit de troupe débonnaire. On devine le matériau littéraire d’origine (le film est adapté du livre éponyme de Christophe Boltanski), au vu de ses personnages haut en couleur. Le film aurait gagné à supprimer des personnages dans l’étape d’écriture, le film virerait moins à l’effet catalogue. Lionel Baier peine à s’émanciper du poids du livre dans la structure du récit, lourdement surlignée par la voix off du narrateur-enfant, et dans sa construction en épisodes, possiblement d’anciens chapitres.

Les péripéties se suivent avec la linéarité d’un roman, sans qu’une force sous-jacente ne porte réellement la totalité du film. Le récit, embarrassé par la diversité des personnages et des petites histoires, réduit ses séquences à une suite d’anecdotes.

Symptôme de cette écriture maladroite, Lionel Baier simplifie l’Histoire, devenue une toile de fonds. La Shoah devient une comédie de boulevard, et Mai 68, « révolution qui changera le monde » d’après un personnage, n’est plus qu’une suite d’affiches sur un mur. Pourtant, l’Histoire s’immisçait dans cette famille, habilement, par les sons de la rue. Ceux-ci franchissent le portail de la cour d’immeuble, et s’invitent dans le quotidien de cette famille. Dès que l’Histoire s’incarne plus en détail, par le discours et l’image, le charme se dissipe et le film tombe dans la caricature ; en témoigne l’arrivée surprise et un peu grotesque du général de Gaulle.

Enfin, l’émotion surviendra peut-être dans la séquence finale, lorsque Michel Blanc, dans un de ses derniers rôles, marche sur une route, tenant fermement son petit-fils par la main et une urne funéraire vide dans l’autre. Clin d’œil chaplinesque, cette scène sonne comme un départ tranquille, et doux.

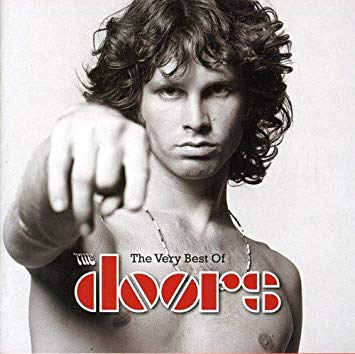

Copyright image de l’article : Les Films du Losange